Возбуждение и распространение УЗК в телах, ограниченных регулярными кривыми поверхностями

15 марта, 2016

15 марта, 2016  admin

admin Облучение цилиндрических тел

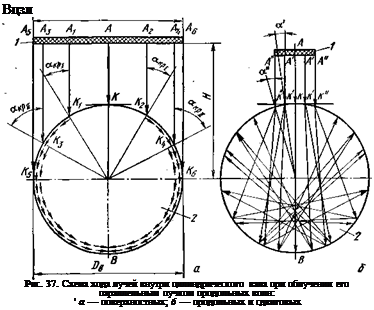

Рассмотрим звуковое поле, возникающее на поверхности и внутри круглого сплошного вала, при падении на него параллельного пучка лучей УЗК от дискового излучателя, расположенного на расстоянии h от оси вала (рис. 36). Пусть оси излучателя и вала взаимно пер-

|

Рис. 36. Схема облучения круглого вала параллельным пучком лучей продольных волн (а) и звукового поля, создаваемого отраженными от поверхности вала лучами продольных и сдвиговых волн (б): |

J — вал; 2 — пьезоэлемент; 3 — пучок лучей продольных волн; NZP —

граничная линия участка облучения поверхности вала

пендикулярны и пересекаются, a Da3.4=DB h<ro pici< <рцСц, где pi Сі— удельное акустическое сопротивление среды, из которой продольные волны падают на рар - сматриваемое тело; рдСд — удельное акустическое сопротивление материала вала; DB — диаметр вала.

Продольные волны L падают на поверхность вала на участке, ограниченном линией пересечения двух взаимно перпендикулярных цилиндров: поля излучателя и поверхности вала (рис. 36, а). На этом участке продольные УЗК, встречаясь с кривой поверхностью, частично отражаются и частично входят в тело вала. Отраженные волны создают в окружающей среде звуковое поле, состоящее из продольных L' и сдвиговых S' волн, если окружающая среда — твердая, и продольных L' волн, если окружающая среда — жидкая, распространяющихся вправо и влево от центрального луча под различными углами (рис. 36, б) . Для того чтобы установить характер

звукового поля, возникающего внутри тела, рассмотрим поперечное сечение вала плоскостью, проходящей через центр излучателя 1 (рис. 37).

|

Из пучка лучей, падающих на поверхность КьКгКіККїКіКв, только центральный луч АК входит в тело вала по нормали. Следовательно, этот луч распространяется в теле вала в виде продольной волны, кото-

рая, достигнув противоположной поверхности, отражается обратно под тем же углом и по тому же пути (рис. 37, а).

На участках вправо и влево от центрального луча до точек К и К2 соответственно лучи падают на поверхность вала под углами, изменяющимися от 0 (в точке К) до угла акрі (в точках Кг и Kz). На этих участках УЗК в теле детали претерпевают трансформацию, расщепляясь на продольные и сдвиговые составляющие. В точках Кг и Къ где лучи АхКг и A2Kz падают на поверхность под первыми критическими углами, продольные волны в теле вала трансформируются в поверхностные.

На участках KiKz и KzKn лучи продольных волн па

дают под углами а>аКрь вследствие чего в теле вала возникают только сдвиговые волны. В точках Кз и К* лучи А3Кз и Л4Д4 падают на поверхность вала под углом акр». Сдвиговые волны трансформируются в поверхностные. На участках поверхности К3К5 и КьКъ лучи УЗК в тело входить не будут, так как углы падения а>аКрц, вследствие чего волны испытывают полное внутреннее отражение.

Продолжим рассмотрение формирования звукового поля на рис. 37, б, где показан ход лучей внутри вала 2. Для упрощения покажем пять лучей: центральный АК и два боковых А'К' и А”К", падающих на поверхность К"К'КК'К" под углами а' и а" соответственно, причем углы a/<a'/<aKpi. На этом участке лучи входят в тело вала и расщепляются на продольную и сдвиговую составляющие (кроме центрального луча), которые распространяются до противоположной поверхности. Достигнув ее, волны отражаются, расщепляясь вновь на составляющие, которые распространяются в теле под соответствующими углами до его границ. Затем происходит новое отражение и расщепление волн и т. д. При этом отражение лучей продольных и сдвиговых волн внутри вала происходит от вогнутой поверхности, благодаря чему они фокусируются в нижней части сечения вала.

Как видно, при выбранной схеме облучения в рассматриваемом сечении тела возникает сложная комбинация УЗК различных видов. Качественно аналогичная картина наблюдается в близлежащих к этому сечению параллельных плоскостях. Однако отрезок линии входа лучей и, следовательно, плотность ультразвуковой энергии в других сечениях уменьшаются с удалением от центрального луча.

В плоскости продольного сечения вала лучи УЗК падают на образующую вала под прямым углом и распространяются в теле детали расходящимся пучком продольных волн с углом расхождения 2 0. Достигнув противоположной нижней поверхности, лучи отражаются от нее под углами от 90 до 90—0, одновременно расщепляясь на продольные и сдвиговые составляющие. Отраженные лучи, достигнув противоположной верхней поверхности, снова отражаются с расщеплением и т. д. В продольной плоскости сечения вала вправо и влево от излучателя распространяются продольные и сдвиговые волны сравнительно небольшой мрщности.

Значительно сложнее картина в других сечениях, параллельных центральному вследствие падения лучей на цилиндрическую поверхность под углами а#90°. Кроме расщепления продольных УЗК на составляющие, изменяются также плоскости их распространения.

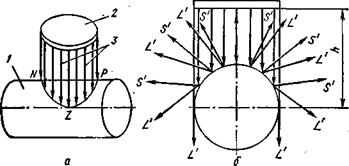

Сложное звуковое поле наблюдается также при облучении наружной поверхности цилиндрической трубы параллельным пучком лучей. Здесь волны также входят

|

|

в тело трубы под различными углами с расщеплением на продольные, сдвиговые и поверхностные (рис. 38). Однако ход лучей в трубе иной, чем в сплошном вале, где они отражаются всегда от вогнутой поверхности, что приводит к некоторой их фокусировке внутри вала. В трубе лучи продольных и сдвиговых УЗК отражаются попеременно от выпуклой и вогнутой поверхностей, что приводит к рассеянию УЗК и распространению большей части их по окружности и частично вдоль трубы вправо и влево от излучателя.

Чтобы УЗК распространялись вдоль вала (трубы) на большее расстояние, необходимо наклонить излучатель относительно нормали к поверхности на угол а. Формирование поля в продольной плоскости вала при его облучении наклонным параллельным пучком лучей аналогично показанному на рис. 35.

Если для данного сечения подобрать угол а равным <хКрп, то вдоль образующей цилиндра будут распространяться преимущественно поверхностные волны. Аналогичная картина наблюдается в близлежащих к этому сечению параллельных плоскостях, где лучи входят в тело вала под углами, мало отличающимися от акрп. Однако в плоскостях, расположенных дальше от центрального сечения, углы встречи лучей с поверхностью вала (трубы) значительно отличаются от аКрп (а<акри), вследствие чего волны, проникшие в тело детали, расщепляются на продольные и сдвиговые составляющие.

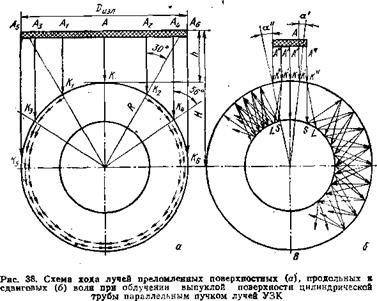

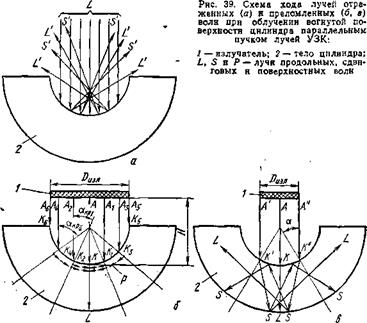

Значительный интерес представляет звуковое поле, возникающее в стенке трубы при облучении ее параллельным пучком лучей УЗК, падающих на внутреннюю (вогнутую) поверхность.

Пусть оси излучателя и трубы взаимно перпендикулярны и пересекаются, а £>изл=^тр, Я<г0 и рі£т<рііСц. Здесь dTP — внутренний диаметр трубы; Н — расстояние от излучателя до внутренней поверхности трубы в точке падения центрального луча (рис. 39).

На участке падения параллельного пучка лучей часть их отразится от вогнутой поверхности, а часть войдет в тело трубы. Рассмотрим поперечное сечение трубы плоскостью, проходящей через центр излучателя.

Отраженные волны создают в окружающей среде звуковое поле, состоящее из продольных V (если среда жидкая) или продольных L' и сдвиговых S' (если среда твердая) лучей, которые сходятся и фокусируются в плоскости центрального луча (рис. 39, а). Центральный луч входит в тело и отражается обратно без трансформации. На участках KKi и ККч в теле детали возникают продольные и сдвиговые волны, а на участках ККг и КіКі — только сдвиговые (рис. 39, б, в). В точках К и Кі продольная, а в точках Кг и Кі — сдвиговая составляющие трансформируются в поверхностные волны. Возникшие продольные, сдвиговые и поверхностные волны «стекаются» к плоскости, проходящей через центральный луч и образующую цилиндра (сравните с облучением наружной поверхности цилиндра на рис. 38), повышая плотность энергии в направлении облучения. Если наклонить излучатель относительно оси цилиндра так, чтобы оси их составляли угол а, то трансформированные волны распространяются вдоль стенки более плотным и направленным пучком, ічем в аналогичном случае при расположении излучателя над выпуклой поверхностыо цилиндра. ‘

Таким образом, с помощью дискового излучателя практически нельзя возбудить в цилиндрическом вале или трубе только сдвиговые, распространяющиеся под

|

|

определенным углом а, или поверхностные УЗК. Наряду со сдвиговыми волнами, распространяющимися под углом а, всегда возникают сдвиговые и, возможно, другие виды колебаний, распространяющиеся под другими углами. Нетрудно видеть, что в цилиндрических изделиях возбуждение комбинаций УЗК с преобладанием тех или иных видов волн определяется относительными размерами детали и излучателя, их взаимным расположением, толщиной стенок трубы, конструкцией преобразователя (формой контактной поверхности), расстоянием от излучателя до контролируемой поверхности и т. д. При достаточно большом внешнем диаметре цилиндра и узком пучке УЗК в деталь можно ввести продольные волны под заданным углом а на ограниченном участке поверх - яости, что позволяет получить в детали комбинацию УЗК с преобладанием одного какого-либо вида волн, распространяющихся в заданном направлении под рассчитанным или близким к нему углом.

Опубликовано в

Опубликовано в