КОНДЕНСАТОРНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ВЫХОДОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

10 марта, 2014

10 марта, 2014  Mihail Maikl

Mihail Maikl В основе конденсаторных функциональных преобразователен с выходом постоянного тока лежит преобразователь частоты в постоянный ток.

При использовании в таком преобразователе управляемого дозирующего устройства, формирующего заряд qm, величина которого изменяется под воздействием входного сигнала, возможно выполнение разнообразных нелинейных операций с электрическими сигналами, представляющими разные физические величины.

Устройство умножения может быть выполнено непосредственно но схеме конденсаторного частотомера. Если информацию об одном сомножителе несет частота / в герцах, а информацию о другом — напряжение U в вольтах, например коллекторное напряжение ключа дозирующего устройства, то средний ток на выходе схемы (в амперах) пропорционален, как следует из выражений (14) и (20), произведению этих величин. Погрешность этого произведения определяют величины 6i, Uко и IkoRk - Так как к выходу дозирующего устройства подключен фильтр, выделяющий постоянную составляю

щую сигнала, то диапазон входных частот ограничен со стороны НИЖНИХ ЧасТОТ ВеЛИЧИНОЙ /мин-

Величина второго сомножителя U ограничивается сверху допустимым коллекторным напряжением транзистора. Применение компенсированного транзисторного ключа в дозирующем блоке обеспечивает точную работу множительного устройства при изменении величины Uк от 0 до Uк. макс, так как в этом случае открытый ключ при больших токах базы можно рассматривать как линейное сопротивление в 1—3 ом.

Применение мостового дозирующего устройства (рис. 8) расширяет пределы изменения сомножителя U. Так как эта схема дозирования одинаково работоспособна. при различных полярностях напряжения питания (при этом изменяется только полярность среднего

|

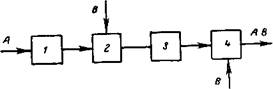

Рис. 23. Блок-схема множительного устройства с промежуточным преобразованием в частоту. |

напряжения «а выходе схемы), то пределы изменения U определяются выражением

^к. макс^^к ^ ^н. макС)

т. е. второй сомножитель может быть больше и меньше 0. Умножение происходит с учетом знаков сомножителей.

Таким образом, устройство, выполненное по схеме конденсаторного частотомера, при питании ключей дозирующего устройства напряжением, пропорциональным величине В, и при подаче на его вход частоты, пропорциональной величине А, перемножает эти величины, причем выходной ток будет пропорционален произведению АВ. Однако величина сомножителя А при этом ограничена снизу.

Если оба сомножителя заданы в форме напряжения, то устройство умноження реализуется с промежуточным преобразователем одного из сомножителей в частоту.

Множительное устройство с промежуточным преобразованием в частоту (рис. 23) состоит из частотно-импульсного модулятора 1, дозирующего устройства 2, напряжение на ключе которого пропорционально сомножителю В, фильтра нижних частот 3, вычитающего устройства 4.

Первый сомножитель, заданный в форме напряжения, поступает на ЧИМ, частота следования прямоугольных импульсов на выходе которого определяется выражением

f=kiA-{-fo,

где k—коэффициент пропорциональности; fo — нулевая частота частотно-импульсного модулятора (f=fo при Л = 0).

Прямоугольные импульсы поступают на вход дозирующего устройства. При этом ток на выходе последнего

/ср = /С ЛІ7,

но

MJ = k2B,

отсюда

Icp = fCk2B,

где k'2 — коэффициент пропорциональности; В — второй сомножитель.

|

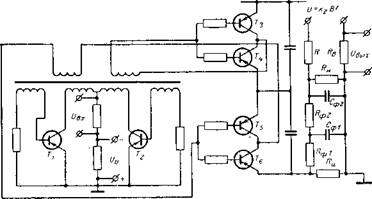

ик=пг В

Рис. 24. Принципиальная схема множительного устройства с промежуточным преобразованием в частоту. |

Постоянная составляющая напряжения на выходе фильтра нижних частот определяется выражением

^2СР == fC^2 В == kk^AB k( l^k^f qB•

Из этого выражения следует, что для получения произведения АВ из величины U2ср' нужно вычесть второе слагаемое правой части равенства. Последнее осуществляется с помощью блока вычитания 4.

Наличие нулевой частоты /о, а следовательно, и блока вычитания определяет ряд принципиальных преимуществ данной схемы.

Во-первых, пределы изменения сомножителя А при fo>k\AMdLKC значительно расширяются:

^ макс^^^ А м а к с •

Во-вторых, увеличение /о при заданном диапазоне изменения А улучшает динамические свойства схемы.

Принципиальная схема множительного устройства приведена на рис. 24. Здесь роль частотно-импульсного модулятора играет мультивибратор Роера, собранный на транзисторах Т и Т2, дозирующее устройство выполнено по мостовой схеме, в качестве фильтра использовано звено второго порядка (/?фі, Сфі, /?ф2, Сф2), а вычитание выполняется на сопротивлении RB. На входе мультивибратора Роера суммируются два напряжения Uцх и и0. Величина Uo определяет нулевую частоту мультивибратора.

Как было показано выше, применение мостовой схемы дозирующего устройства дает возможность изменять величину второго сомножителя В в пределах

—В макс ^ В ^ - f- В макс-

Таким образом, оба сомножителя могут иметь разные знаки.

Общим недостатком рассмотренных схем является зависимость тока на выходе устройства от величины нагрузки. Этот недостаток

|

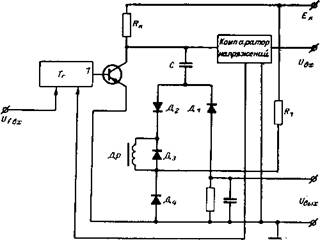

Рис. 25. Схема множительного устройства, содержащая КДУ с ИОС. |

устраняется при применении дозирующих устройств с импульсной обратной связью.

Схема множительного устройства, содержащая конденсаторное дозирующее устройство с импульсной обратной связью, приведена на рис. 25 [Л. 20]. Соответствующая схема КДУ представлена на рис. 16,6.

Цепочка на диоде Д3 и дросселя Др предназначена для компенсации падения напряжения на диоде Д2. Цепочка из сопротивления Rі и диода Д4 предназначена для компенсации падения напряжения на диоде Д. Преимущества этого устройства, обусловленные применением КДУ с ИОС, заключаются в высокой точности, отсутствии погрешности при изменении сопротивления нагрузки и высоком входном сопротивлении.

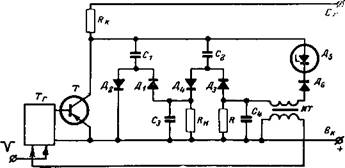

На рис. 26 представлена принципиальная схема устройства, выполняющего операцию возведения в квадрат при одновременном преобразовании частоты в постоянный ток. Схема содержит два дозирующих устройства, одно из которых выполнено на конденсаторе Сі, а другое — на конденсаторе С2 и содержит цепь ИОС, состоя-

Шую из импульсного трансформатора ИТ, стабилитронов Д5—Mi 11 диода Ms. Сопротивление Ru является нагрузочным и выбирается достаточно малым, так чтобы падение напряжения на нем было много меньше напряжения стабилитронов Ms—Mi - Постоянная времени (/?2+^з) С4 выбрана много больше периода входной частоты, так что пульсации напряжения на емкости С4 малы и ими можно пренебречь.

Схема работает следующим образом. Очередной импульс входной частоты перебрасывает триггер Тг в положение, при котором

|

Рис. 26. Схема устройства возведения в квадрат. |

транзистор Т запирается и конденсаторы Сі и С2 заряжаются, причем зарядка конденсатора Сі происходит через цепь нагрузки, а С2 — через цепь (і?2+#з)С4. В момент, когда напряжение на конденсаторе С2 становится равным напряжению стабилитронов Ms—Mi, происходит пробой стабилитронов, и на первичной обмотке ИТ появляется импульс, который, трансформируясь во вторичную обмотку, перебрасывает триггер в состояние, при котором транзистор Т открыт, и конденсаторы С и С2 разряжаются, причем конденсатор С2 разряжается на нагрузку. В течение периода суммарный заряд q, поступающий в нагрузку, равен разности зарядов, поступающих из цепей перезарядки каждого конденсатора:

q = Cltd)Ci—C2LUc%.

При достаточно малом сопротивлении нагрузки, а также благодаря действию ИОС перепад Д£/Са равен напряжению UCT стабилитронов Мб и Mi, и не зависит от сопротивлений R2 и i?3. Перепад ДUCi равен максимальному коллекторному напряжению транзистора, которое в свою очередь равно сумме Uст и напряжения на цепи (R2+R3) С4:

ШС1 — ^ст "Ь CfJJctf (R2 “Ь /?з).

Результирующий ток в нагрузке определяется соотношением

1ш = fq = fC^eT + ГС, С2ист (R2 + R3) - fCtUtT.

Выбирая Сі = С2 = С, получаем:

Ia=PCWCr(R2 + R2).

Таким образом, выходной ток пропорционален квадрату частоты. Экспериментально исследовалась схема с данными элементов, приведенными на рис. 8. Конденсаторы Cj и С2 выбирались типа СГО класса точности 0,5. В качестве нагрузки использовался миллиамперметр. Схема испытывалась в диапазоне частот 25--250 гц. Значение выходного тока на верхней частоте подстраивалось с помощью переменного сопротивления Rz до величины 1 ма. Испытания показали, что величина относительной приведенной погрешности, с которой реализуется последняя зависимость в указанном диапазоне частот, не превышает ±0,6%.

Опубликовано в

Опубликовано в